di Martin Venator e Giulia Merlino

«Non si fa politica a scuola».

Ce lo ripetono come un mantra. Ma chi lo dice mente, spesso sapendo di mentire.

Dire che “la politica deve restare fuori” è un atto profondamente politico: significa difendere lo status quo, quello fatto di disuguaglianze, silenzi imposti e ubbidienza travestita da buonsenso.

È una forma raffinata di censura preventiva, che serve a disinnescare ogni possibilità di pensiero critico. Chi dice “niente politica” spesso vuole solo dire: “Niente critica. Niente domande. Niente voce.”

Noi diciamo l’opposto: la scuola è SEMPRE politica.

Lo è quando forma, quando tace, quando seleziona, quando punisce, quando addestra. Lo è soprattutto quando finge di non esserlo.

Perché fare politica non significa fare propaganda.

Significa difendere la scuola come spazio pubblico, conflittuale, vivo.

Significa parlare di Costituzione e disuguaglianza, di sfruttamento e guerra, di giustizia e oppressione. Significa educare alla cittadinanza, cioè rendere capaci di pensare, comprendere, immaginare, intervenire, dissentire.

Chi teme tutto questo non teme l’indottrinamento: teme la libertà.

La scuola che “non fa politica” è politica fino al midollo.

Lo è quando:

– impone un’idea di scuola utile solo al mercato, non alla formazione civica;

– traduce l’istruzione in “produttività”, “competenze”, “spendibilità”;

– soffoca ogni dibattito sulle finalità della scuola surrogandolo in riunioni vuote, agite come riti burocratici di sottomissione;

– trasforma gli studenti in “utenti”, docili e valutabili, da addestrare al mondo com’è, non da preparare a cambiarlo;

– apre le porte alle imprese e alle loro visioni del mondo come se fossero ideologicamente neutre;

– penalizza chi alza la testa e premia chi si adatta senza fare domande;

– censura gli argomenti che non si allineano, considerandoli “divisivi”, come se la democrazia non implicasse pluralismo;

– usa parole tossiche come portfolio, debito, occupabilità, capitale umano: non sono neutre, appartengono a un campo semantico ben preciso.

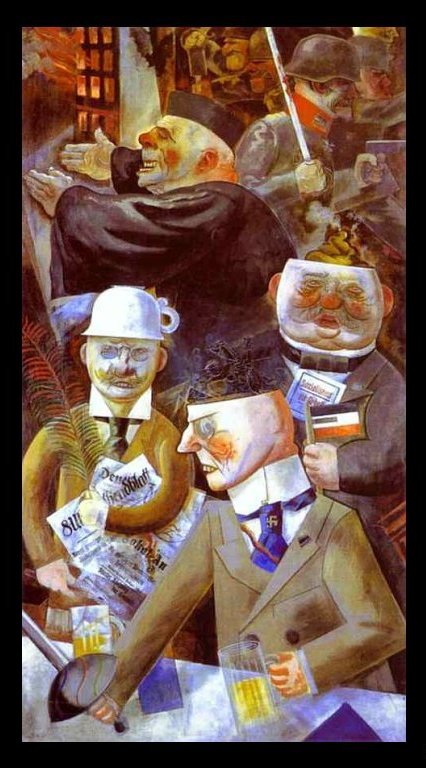

Questa non è neutralità. È addestramento. È silenzio organizzato. È ideologia travestita da normalità. È la politica della subordinazione al sistema e non ha bisogno di slogan, né di bandiere: si realizza ogni giorno, nelle scelte che non si discutono più, perché vengono imposte come “buon senso”.

Rivendichiamo il diritto alla parola, al dissenso, alla critica.

La scuola deve tornare ad essere comunità educante, non agenzia di prestazioni.

Dobbiamo riaprire spazi di democrazia, nel collegio, nel consiglio, nella vita quotidiana della scuola.

Possiamo educare alla resistenza civile, al pensiero critico, alla cittadinanza attiva.

Non siamo soli. Ogni volta che diciamo NO a questo modello, stiamo già facendo scuola.

“Fare politica” è anche questo: lottare per una scuola equa, pubblica, democratica.

E chi ti dice “non si fa politica” in realtà ti sta dicendo:

“Non criticare il sistema. Non alzare la testa. Non provare a cambiare le cose.”

Noi rispondiamo:

Educare è sempre un atto politico.

E noi non smetteremo di farlo.